《禅与摩托车维修艺术》读书会p10

边看边记的内容

摩托的浪漫所在

骑摩托车旅游和其他的方式完全不同。坐在汽车里,你只是被局限在一个小空间之内,因为已经习惯了,你意识不到从车窗向外看风景和看电视差不多。你只是个被动的观众,景物只能呆板地从窗外飞驰而过。

骑摩托车可就不同了。它没有什么车窗玻璃在面前阻挡你的视野,你会感到自己和大自然紧密地结合在了一起。你就处在景致之中,而不再是观众,你能感受到那种身临其境的震撼。脚下飞驰而过的是实实在在的水泥公路,和你走过的土地没有两样。它结结实实地躺在那儿,虽然因为车速快而显得模糊,但是你可以随时停车,及时感受它的存在,让那份踏实感深深印在你的脑海中。

随心而游

我们刻意避免按照固定的行程前进,宁可随心所欲地走走停停,因为旅游本身远比赶赴某一个目的地更加惬意。现在我们在度假,想走一走支线,石子铺的乡间小路是最好不过的选择了。然后才是州际干道,下下之选才是高速公路。我们打算好好欣赏一下沿途的风光景致,所以要好好享受旅游的过程,不会干那种在很短时间之内游览几个景点的煞风景的事。

思想的深度和宽度

我不打算在脑海里挖掘任何新的河道,只想把旧的想法疏通一番,因为它已经被腐败发臭的思想和陈旧观念堵塞。“有什么新鲜事儿?”这是一个人们最感兴趣的问题,但是也最不着边际,可以没完没了地问下去。如果认真探讨它的答案,所得的只不过是一堆琐碎的跟风事物,这些都是将来的淤泥。我宁可问这样的问题:“什么是最好的?”这个问题能疏通河道而非拓宽它。人类历史中有些时代,思想的河道挖凿得太深,以至于无法修改,从而再也无法出现任何新气象,这时追求“最好的”就成了僵化的教条-但我们的现状并非如此。目前的普遍思想似乎早已漫过两岸,丧失了主要的目标和方向,淹没了低洼地区,把高地孤立起来,切断了它和其他地区的联系。除了河水本身浪费精力的躁动外,像这样到处流溢并没有任何意义,所以目前似乎真的到了需要疏通的时候了。

水龙头

有一天我在他们家等着一起上路,我注意到水龙头在滴水,我记得上次就已经滴了,事实上已经滴了很久。我提醒他这件事,约翰告诉我,他换过新的皮圈但还是滴水,他说了这些就不再提了,也就是说事情到此为止。如果你试过修理水龙头,但是情况依旧,那就表示你命中注定有个会滴水的水龙头。

我很惊讶,水龙头这样日复一日、年复一年地滴滴答答地响,他们难道不会神经衰弱吗?然而我发现他们一点都不担心,也不去注意这件事。所以我的结论是他们不怕被水龙头打扰。有些人的确如此。我不记得是什么改变了这个判断······好像是思薇雅正要说话,而滴水声又特别大,无意中引起她情绪上的变化。她的声音一向很轻柔,而有一天她想大声说话压过滴水声,这时候孩子们走进来打断了她,她不禁发起脾气来,仿佛是滴水声引起的。事实上是这两件事引起的,而让我惊讶的是她并没有怪罪到水龙头上,她甚至有意不去怪罪它。其实她早已注意到水龙头的问题,只是刻意压制自己的怒气,那个该死的水龙头几乎要把她逼疯了!但是她仿佛有隐情,不肯承认这个问题有多严重。

我很奇怪,为什么要对水龙头压抑自己的怒火?

工作

最重要的线索似乎是他们脸上的表情。然而实在很难解释,虽然他们看起来很随和、友善、轻松自在,但是却没有投入工作之中,他们就像旁观者一样,你会觉得他们只是在那儿晃来晃去,然后接过别人递给他们的扳手。

他们对自己的工作没有认同感,不会说:“我是师傅。”一旦到了下午五点,八个小时一满,你知道他们会立刻放下手中的工作,即刻离开,然后尽可能地不去想他们的工作。

匆忙

我并不想仓促行事,因为仓促本身就是20世纪最要不得的态度,当你做某件事的时候,一旦想要求快,就表示你再也不关心它,而想去做别的事。

这个说法用于理解自己为何焦虑实在是太方便了。譬如,如果我急着读完这本书,那大概是因为我确实急着去实验室干活,或者也可能是因为我希望在周末前读完方便周末回家把书带给老爸看看。如果是前者,那么就把该干的事情搞定再来看书,不是因为实验室的事情重要,而是因为机械性的干活(至少目前负责的横向项目确实如此)确实可以以一种事不关己,旁观的,匆忙的态度快速完成,但看这本书显然不能如此。

鬼魂

认为欧洲人或是印第安人相信鬼的存在是一种无知,这是非常自然的,从科学的角度来看,这样的人仍然处在非常原始的状态之中。所以今天有人表示,相信鬼神的存在就会被别人认为是无知,甚至是头脑有问题,因为很难想象有鬼存在的世界究竟是怎样的。”

约翰同意地点点头,然后我又继续说。

“我个人的看法是,其实现代人未必比以前的人聪明,人的智商并没有多大改变,那些印第安人和中古世纪的人跟我们都差不多,但是彼此所处的环境不同;在以前的环境中,他们认为鬼神是存在的,就像现代人认为原子、质子、光子和量子是存在的。从这个角度来说,我相信有鬼,也就是说,现代人也有属于他们的鬼神,你知道 的。”“这是什么意思?”

“比如说,物理定理、逻辑学······数的系统······几何代数等等,这些都是所谓的鬼魂,因为我们太相信了,所以它们看起来就是真的。”约翰说:“我认为它们是真的。”

克里斯说:“我不明白啊!”

于是我又继续说:“比如说,有人假设地心引力在牛顿发现之前就已经存在,这是一件非常自然的事,但是如果认为地心引力直到17世纪才存在,那就很愚蠢了。”

“当然。”

“所以这种定理是在何时开始存在的呢?它一直都存在的吗?”

约翰皱了皱眉头,不知道我要说什么。

我说:“我的意思是,在有地球之前,在日月星辰形成之前,在一切之初,地心引力就已经存在了。”

“当然。”

“地心引力也没有自己的质量,没有自己的能量,当时人尚未出现,所以也不存在于人的心灵之中。它也不在空间里,因为也没有空间存在,更不存在于任何地方-这个地心引力仍然存在 吗?”

现在约翰可就不那么肯定了。

我说:“如果地心引力存在,那么说实在的,我就不知道什么是非存在了。我认为地心引力已经通过所有非存在的考验,你想不出地心引力有什么不符合非存在的条件,或是科学上有证明其存在的证据。然而一般人仍然认为它是存在 的。”

约翰说:“我得好好地想一想。”

“我推测如果你继续想下去,你只会一直原地打转,一直原地打转,直到你想出唯一合理有意义的结论,那就是,在牛顿诞生之前,地心引力并不存在。不会有其他合理的结论。

“我的意思是,”我在他打断之前接着说,“就是地心引力定理只存在于人的心里,这也是一种鬼魂!对于别人所相信的鬼魂,我们很容易无知而且自负地就进行攻击,但是对于我们自己心中的鬼魂,我们却非常无知而且盲目地信仰着。”

“那么为什么所有的人都相信地心引力的确 是存在的呢?”

“大家被催眠了,用比较正统的说法是,大 家受了教育。”

“你的意思是老师把学生催眠了,让他们相 信地心引力的存在?”

“正是如此。”

“听起来很荒谬。”

“在教室里,你听说过视线接触的重要性吗?每一位教育家都强调这一点,但是没有人会向你解释。”

我说,“我们相信,牛顿的理论早在他出生之前的几十亿年,就已经存在于宇宙的混沌之中,而他奇迹般地发现了这个理论。它一直存在着,虽然没有应用于实践。后来这个理论逐渐成形了,而且为人所运用。事实上这些理论就形成了世界。约翰,这种说法太荒谬了。

“而科学家所面临的矛盾是心。心既非物,也没有能量,但是他们并不能否认心存在于他们所做的一切之中。逻辑存在于心中,数字也只存在于心中。如果科学家认为鬼也只存在于人的心里,我不会反对这种说法。其中’ 只'是一个关键词,科学只存在于你的心里,这种说法并没有错,鬼也是一样。”

他们还是看着我,所以我继续说:“自然的法则是人类发明的,就像鬼的存在一样。逻辑学、数学也都是如此,所有值得赞美的事,也都是人类的发明。这个世界也是人类所想象出来的,整体来说也就是一种灵界的存在。在古代,我们所居住的这个美妙的世界就被如此视之,它由鬼神所统领,我们之所以能看到这个世界,就是因为鬼神让我们看见,他们是摩西、耶稣基督、释迦牟尼、柏拉图、卢梭、杰弗逊、林肯等等,牛顿是非常好的一位,可算其中最好的一位,所以我们的常识就是由过去成百上千的鬼神所构成的,他们企图在人的生命当中找到他们的地位。”

对现代理性社会的感恩?

虽然天气很冷,但不至于这么冷,约翰和思薇娅是怎么度过明尼苏达的寒冬的呢?我纳闷。从这里我们可以发现明显的矛盾,如果他们无法忍受生理上的不适,而同时又无法接受科技的成果,那他们一定得做些让步。他们一方面需要科技,一方面又诅咒它。我相信他们很明白这一点,而这正是他们对整个环境不满的原因。他们并没有给出一个合理的论点,只是做出直接的反应而已。

现在三个农夫们进城炫耀着他们新捣鼓来的卡车和洗衣机,他们珍惜科技却又是最不需要科技的一群人,失去了科技他们可能日子不好过,但可以活得好好的。而约翰,思薇娅,克里斯和我可能一个礼拜之内就死了。这样诅咒科技是不敬的,但是情况就是如此。

又钻进死胡同了。如果有人不懂心存感激,而当你当面告诉他,那么就等于是在骂他,这样你什么事情都解决不了。

确实是生活中有太多相关实例了。

我看到像约翰和思薇雅这样的人,在整个文明的理性结构下,活得很盲目而且很疏离。他们想要从这个结构之外寻找答案,但是却找不到持久而令人满意的答案。

啤酒罐

我说:“你应该用薄铁片垫一下。”

“什么薄铁片?”

“就是一片扁平条状的薄铁片,把它塞在把手的缝隙里,这样就会使把手更紧。通常在修理各种机器的时候都会用到它。”

“喔,”他有点感兴趣,“很好,那么要到哪儿去买呢?”

“我这儿有。”我很高兴地说,拿起了一个啤酒罐。

他一时明白不过来,然后说:“什么?就是这个啤酒罐?”

“没错,”我说,“世界上最好用的垫片。”我自认为这一点很聪明,省得他到处去找买垫片的地方,也节省了他的时间和金钱。

但是我很惊讶的是,他竟然没有发现它的妙用。事实上他对这件事的态度一直很傲慢,找各种理由来搪塞我,后来我才发现他真正的态度。最后我们决定不修车把了。

据我所知把手仍然会松。不过我知道当时他的确很生气,我竟敢用啤酒罐的薄片去修理他花一千八百美金买来的全新的宝马车!这辆车代表的是半个世纪以来德国人在机械上的精良水准。此后我们就很少提到维修摩托车的问题,现在回想起来,应该是根本就没有再谈过了。

我应该这样向他解释,这个啤酒罐是铝做的,不但材质很软,而且附着性很好,在这种情况中最适合使用,而且它不会受潮氧化,说得更仔细一点,它的表面有一层氧化物,可以防止进一步 的氧化。

换句话说,任何一位拥有精良的机械技术的、真正优秀的德国技师,都会认为这个解决办法最好不过了。

后来我想了一下,我应该偷偷地走到工作台,切下一部分啤酒罐,把上面的印刷除掉,然后回来告诉他,我们很幸运,只剩下一片了,还是由德国进口的。这样就成了。它是由德国巴伦·艾佛德·克鲁普公司制造的,我以特价买到了。这样他就搞不清楚究竟是怎么一回事儿了。

观念的摩托车

精确的仪器是为了表达一种理念而设计的,如果你想要在空间上达到完美的境界是不可能的。因为摩托车没有任何一部分能够达到完美,但是如果你很接近完美,就会有令你惊讶的事发生,因为它可以在极限之内,奇妙地飞驰过乡村田野。所以最基本的就是要了解这种理念。约翰看到摩托车的时候,只看到各种不同的结构,于是就厌恶它,然后拒绝进一步的接触。但是在我的眼睛里,我却看到设计者的理念。约翰认为我接触的是各种零件,实际我接触的是各种观念。

修理摩托车

一名没有受过训练的旁观者只看到修理人员所付出的劳力,就以为他最主要的工作在于劳力。事实上,这正是他最轻松也是工作上最小的一部分,他最重要的工作就在于仔细观察和精确思考,这就是为什么技术人员往往显得沉默寡言,甚至在做实验的时候有些畏缩。

一个人在修理摩托车的时候,对车子的了解分分秒秒都在改变,因而得到了全新认识,其中蕴含了更多的良质。修理的人不会受限于传统的做法,因为他有足够理性的基础拒绝这些思想。其实不再是静态的 ,它不是让你决定是要去奋战还是打退堂鼓的思想,它们是会跟着你成长的思想。所以具有良质的事实,它的本质不再是静态的,而具有爆炸性的威力,一旦你了解了这一点,就永远不会被卡住。

不论你被卡得多严重,这种现象终将消失。你的心灵终究会很自然地找到解决的办法,除非你非常容易被卡住。其实怕被卡住是不必要的,因为被卡住得愈久,你就愈看得清楚让你脱困的良质。

所以不应逃避被卡住的情形,它是达到真正了解之前的心灵状态。要想了解良质,不论是在技术荼上或是其它方面,无私地接纳这种被卡住的现象是个关键。无师自通的技术人员就是因为常常被卡住,才比接受学院训练人员更了解良质。因为他们懂得如何处理突发的状况。

(接{高级的手艺}中的宁静)

所以在维修摩托车的时候,最重要的是要培养内心的宁静,让自己不要和工作环境疏离,在做其他的工作时也是同样的。这一点做到了,其他的一切就会变得很自然。内心的宁静会产生正确的价值观,正确的价值观就会产生正确的思想,正确的思想就会产生正确的行动,而采取了正确行动的工作,便可使别人从中看到做人内心的宁静。

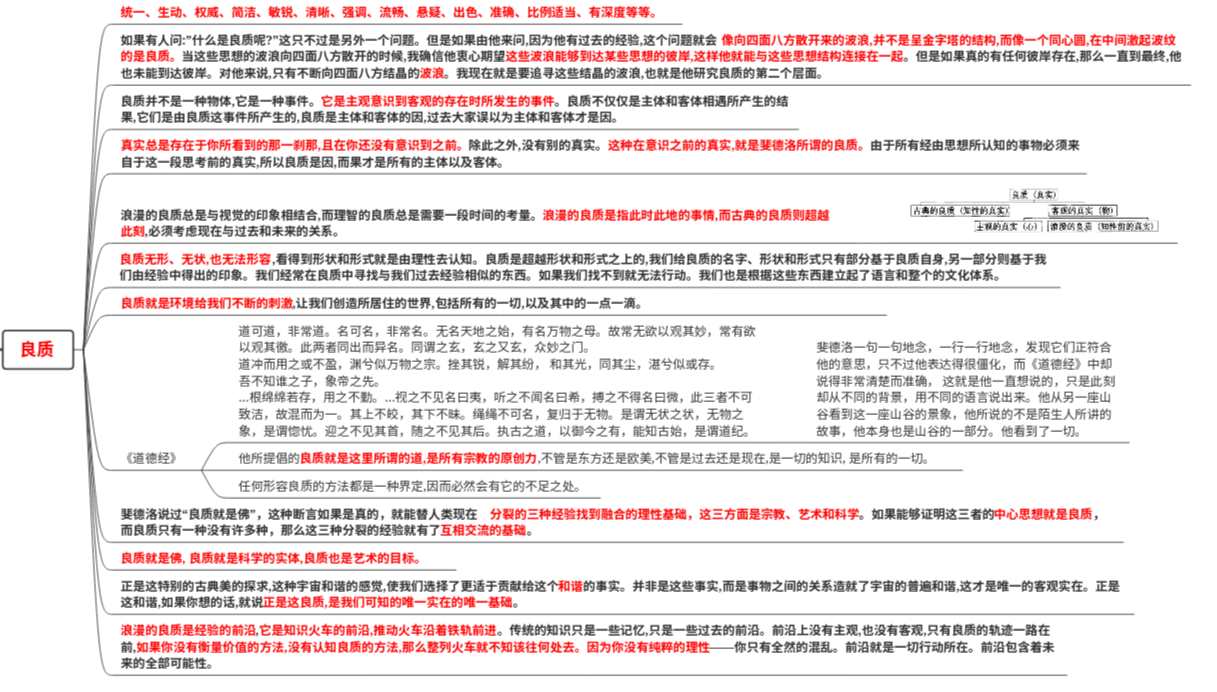

良质

良质……你知道它是什么,然而你又不知道它是什么。这是自相矛盾的。如果有一些事情比其他的要好,那就是说它们的等级比较高。但是一旦你想解说良质,而不提拥有这种物质的东西,那么就完全无法解释清楚了。因为所说的根本就没有内容,但是如果你无法说出良质究竟是什么,你又如何知道它是什么呢?或者你怎样才知道它存在呢?如果不知道究竟是什么,那么从实用的角度来说,它根本就不存在,而实际上它的确存在。那么等级的根基又在哪里呢?为什么有些人愿意花更多钱去买这些东西,而把另一些东西丢到垃圾桶里呢?很明显地,有些东西的确比其他的东西要好,但是什么又是比较好呢……你的思想一直在打转,找不到出路。究竟良质是什么呢?它是什么呢?

关于良质,斐德洛探讨两个重点:

1)他不想建立一种僵化而系统的定义,所以良质的这一面是快乐的,充满成就的和富有创意的。他在我们身后山谷里的学校教书的时候,大部分的时光都是如此。

2)因为一般人批评他对于自己所探讨的内容缺乏定义,于是他提出对于良质的系统而刻板的定义,从而建立起庞大的思想体系。他绞尽脑汁地建立起有关生存的系统解释之后,让我们对它的了解远远超过了从前。

但是你如何用理性去界定拒绝被界定的事物呢?定义就是理性的基础。有理性就有定义,他可以利用辩证法的战术和无能与否的侮辱暂时压制住别人的攻击,但是迟早他得提出一些更实在的理念,引导结晶继续进行,超越传统修辞学的范畴,而进入哲学的领域。

要想从哲学方面解释良质,是一件既对又错的事。因为这是一种哲学的解释。哲学解释的过程就是分析,把一样东西细分成主语,述语。我的意思是,良质这字眼不能分解成主语和述语,这不是因为良质是神秘的,而是因为良质是非常简单,迅捷而直接的感应。

要让我们这种背景的人了解纯粹的良质,用最简洁的语言形容就是“良质是有机体对环境的反应”。

良质就是佛,良质就是科学的实体,良质也是艺术的目标。这些观念仍然需要融入日常生活当中。而最简单的方法莫过于我一直提到的——修理摩托车。

技术人员的好坏,就像数学家的好坏一样,取决于他在良质的基础上选择好坏的能力。所以他必须懂得关心。

爬山

对没有辨识力的人来说,自我的爬山和无我的爬山看上去可能都一样,都是一步一步地向上爬;呼吸的速度也一样;疲累的时候都会停下来;休息够了又会继续向前行。但是事实上两者多么不同啊!自我的爬山者就像一支失调的乐器,他的步伐不是太快就是太慢,他也可能失去欣赏树梢上的美丽阳光的机会。在他步履蹒跚的时候却不休息,仍然继续前进。有的时候,刚刚才观察过前面的情况,他又会看一遍。所以他对周围环境的反应不是太快就是太慢。他谈话的话题永远是别的事和别的地方。他的人虽然在这里,但是他的心不在这里。因为他拒绝活在此时此地,他想要赶快爬到山顶,但是一旦爬上去之后仍然不快乐,因为山顶立刻就变成“此地”。他追求的,他想要的都已经围绕在他的四周,但是他并不要这一切,因为这些就在他旁边。于是在体力和精神上,他所跨出的每一步都很吃力,因为他总认为自己的目标在远方。

高级的手艺 (禅意)

保持内心的宁静在机械工作上并不是一件小事,它是工作的核心。能够使你平静的就是高级的手艺,反之,则是低级的。

我所谓的内心之宁静,和外界的环境并没有直接的关系。出家人打坐,士兵在隆隆的炮击声中,或者是机械人员正在做万分之一英寸的校准,都可能产生内心的宁静。它涉及到一种自然的态度,让人与周围的环境完全融合在一起。这种融合有许多等级,而宁静也有许多等级,你的功夫愈深,就愈了解它的深奥和困难度。

内心的宁静有三种等级,生理上的宁静虽然也有许多等级,但似乎是最容易达到的境界。精神上的宁静,也就是消除个人的杂念,相对来说不太容易做到,但是仍然可以达成。至于价值方面的宁静,也就是一个人没有贪念,只是单纯地过着自己的日子,这一点似乎是最难的。

佛教的禅宗提倡打坐,就是要使人物我两忘。而在我所提到的摩托车维修问题上,你只要专注地修理车子,就不会出现物我对立的情况。一旦真正地投入了工作之中,就可以说是在关心自己的工作,这就是关心的真正意义——对自己手中的工作产生认同感。当一个人产生这种认同感的时候,他就会以看到关心的另外一面——良质。

链接

https://www.briancoords.com/zen-art-motorcycle-maintenance-book-review-notes/

https://www.ruanyifeng.com/blog/2011/12/zen_and_the_art_of_motorcycle_maintenance.html

正文

根据笔记的创建是时间,这本书已经是将近9个月前买的了,我在4个月前才陆陆续续看完。书的后半部分看得真的很勉强,充斥着各种哲学思辨和意识流的叙述。。。这一切对于我一个没系统研究过哲学的典型工科生实在是看得有些累,所以确实也想把这本书推荐给大家读一读,看看有没有大儒能帮我理解一下。。。

其实看到这本书真的就只是纯粹被书名吸引了(有种似曾相识的感觉)。禅与摩托车的结合本身就充满了张力,就国内的对于摩托族的认识而言,摩托车又会给人一种追求个性,心浮气躁的人(比如说很多摩托车改装群里面聊的最多的就是如何改排气管炸街),真的很难和“禅”这种宁静致远的感觉结合起来。但其实到后面发现可能上世纪美国的摩托文化和当下国内的有相当区别。诶有的时候确实会因为文化差异导致理解有偏差。

确实也是这本书的内容真的很杂乱,是一本很难看完的一本书,我在准备本期读书会之前也是,只能大致记得这本书是关于一对父子约上两个好友骑摩托车横跨美国的故事,然后作者在途中开始探索有关“良质”的理论。以下内容是我看了一些豆瓣的书评和书摘总结的。

先大致说一下这本书的脉络吧。

本书可以分成四个部分,

第一部分讲了作者一行从明尼阿波利斯出发,到蒙大拿州的迈尔斯的旅程。这一行人包含作者的儿子克里斯以及他的同伴,约翰夫妇。第一部分其实读起来比较好理解,颇有种公路片的风格,四个人,两辆摩托车,风雨无阻地疾驰在乡间旷野。这部分作者主要写了一些他对于摩旅的感悟:

骑摩托车旅游和其他的方式完全不同。坐在汽车里,你只是被局限在一个小空间之内,因为已经习惯了,你意识不到从车窗向外看风景和看电视差不多。你只是个被动的观众,景物只能呆板地从窗外飞驰而过。

骑摩托车可就不同了。它没有什么车窗玻璃在面前阻挡你的视野,你会感到自己和大自然紧密地结合在了一起。你就处在景致之中,而不再是观众,你能感受到那种身临其境的震撼。脚下飞驰而过的是实实在在的水泥公路,和你走过的土地没有两样。它结结实实地躺在那儿,虽然因为车速快而显得模糊,但是你可以随时停车,及时感受它的存在,让那份踏实感深深印在你的脑海中。

期间,因为海拔或者天气原因,摩托车也经常会出现一些故障,比如约翰的摩托车把手松动问题,或者作者自己摩托车的点火问题等等。对于这同样的问题,约翰和作者的态度截然不同。作者认为在维修过程中,通过用心倾听发动机的声音、观察运行状态、思考解决方案,可以达成一种与事物深度“交融”的状态,这是一种可以体验心流,可以进入禅宗状态的艺术, 这个听着就非常的古典。与之相对的,约翰他作为一个对于摩托车只有“浪漫理解”的人,认为不应该弄脏自己的手,专业的事情就交给专业的修车师傅就好。这样的冲突在第一部分占了很大的部分。

这里就随便举一个书中的事例:

作者发现约翰的摩托车把手松动的问题,使用扳手紧固也无济于事,于是他提出可以使用一个薄铁片垫一下,把它塞在把手的缝隙里,这样就会使把手更紧。约翰就问:“很好,那么要到哪儿去买呢?”,作者拿起一个啤酒罐表示可以直接从这个管子上取材,他认为这是世界上最好的垫片。对此约翰非常生气,因为作者竟敢用啤酒罐的薄片去修理他花一千八百美金买来的全新的宝马车!在他看来,这辆车代表的是半个世纪以来德国人在机械上的精良水准。最终约翰也没有采纳这个建议,而作者认为任何一位拥有精良的机械技术的、真正优秀的德国技师,都会认为这个解决办法最好不过了。

作者后续分析认为,他与同伴约翰(“反科技”的代表)之间的差异,是基于两人的出发点和角度不同,他俩分别代表了理性、知识的角度(意义)和直觉、当下的角度(外观)(“一种是你当即感受到的艺术表现,另一种是隐藏其中的科学道理”)。他认为,科技让人产生对现实的认定上的冲突,让一部分人无法面对。由此,引发了作者对于“二分法”的探讨。作者认为“二分法”——即古典的认知和浪漫的认知,是问题的根源。浪漫的认知主要有丰富的灵感、想象力、创造力和直觉。古典的认知往往依赖于理性和法则。所以虽然骑摩托车旅行是件浪漫的事,但是修摩托车却全然是古典的行为。人在思考和感觉的时候往往会偏向于某一种形式,而且会误会和看轻另一种形式。作者认为,在科技背后,所有现代科学、西方思想背后的东西,就是理性本身。而这就是作者想要在这次旅程中探索的主题。

除此之外作者提到,如果你去专业机构修车,那些技术人员经常是把你这个毛病修好了,却因为干活粗心把别的东西弄坏了。他们虽然不像约翰和思薇雅一样害怕科技,他们都是专门人员,然而做起事来却像猩猩一样,没有真正地投入。

之所以说没有投入,作者给了几条线索,比如说收音机,动作的速度之类的。其中最重要的线索是他们脸上的表情。作者说,然而实在很难解释,虽然他们看起来很随和、友善、轻松自在,但是却没有投入工作之中,他们就像旁观者一样,你会觉得他们只是在那儿晃来晃去,然后接过别人递给他们的扳手。他们对自己的工作没有认同感,不会说:“我是师傅。”一旦到了下午五点,八个小时一满,你知道他们会立刻放下手中的工作,即刻离开,然后尽可能地不去想他们的工作。在这一方面,他们与约翰和思薇雅一样,虽然想运用科技的成果,但是却不愿和它发生任何关系。或者说他们之间的确有关系,但是他们都没有投身其中,而保持冷淡疏离的态度,他们参与了这方面的工作,但是却没有真正地关心它。

除此,摩托车维修手册的编写人员也是差不多的情况,作者在学修摩托车时,找来相关修理手册参考,结果发现手册都编得乱七八糟。说明编手册的人和粗心的修理工一样,都是以旁观者的心态在做事。因此,作者得出结论:他们对自己的工作没有认同感。没有认同感,就无法做到真正关心自己的工作对象。

对于工作对象的关心是我觉得这本书里非常重要的一个内容,对此作者有一个对于关心的反面,也就是仓促的描述:

他说仓促本身就是20世纪最要不得的态度,当你做某件事的时候,一旦想要求快,就表示你再也不关心它,而想去做别的事。

那么,什么是修摩托车的正确态度呢?在作者看来,摩托车修理技术往往也是一连串推理过程。老手修车,不会死板地完全照说明书去做,他会边做边取舍,这就融入了思考,所以要求人全神贯注,手部动作和机器状态之间要有自然的和谐(也就是手感)。修理人员凭手感调整思路,决定下一步动作,在维修过程中,机器和他的思想在不断地发生改变。这其中的过程,就像某种艺术的建构。

所以在维修摩托车的时候,最重要的是要培养内心的宁静,让自己不要和工作环境疏离,在做其他的工作时也是同样的,要做到关心自己的工作。这一点做到了,其他的一切就会变得很自然。内心的宁静会产生正确的价值观,正确的价值观就会产生正确的思想,正确的思想就会产生正确的行动,而采取了正确行动的工作,便可使别人从中看到做人内心的宁静。

在这一部分中,作者提到了本书的关键人物——斐德洛,他是一个鬼魂,在这里作者只是评价他是一个狂热地追寻理性的猎人。

第二部分讲了作者一行人从蒙大拿州的迈尔斯出发到博兹曼的旅程。从这一部分开始,作者开始了摩托车之旅和斐德罗人生经历的交替描写。这一块真的比较杂,作者提出了很多观点,比如他认为摩托车的维修艺术就是研究理性艺术的缩影。这里我就不展开来讲了,真的是比较抽象的内容。除此之外的主要都是斐德罗这个鬼魂的人生经历:

斐德洛在十五岁时就完成大一的科学课程,他关心的疑问之一,是如何理解爱因斯坦的描述——“唯有建立在对经验的深切理解之上的自觉,才可以建立普世的基本法则,而无法通过逻辑推理获得。“ 斐德洛认为,科学真理的时效是科研投入的反比函数,造成了科学真理寿命缩短的原因,最主要的就是假设的增加。科学把人从唯一绝对的真理,引向多元、摇摆不定、相对的世界,是造成社会混乱、价值混淆的主要元凶。在此基础之上,斐德洛对理性提出批判,他认为传统的理性结构已经不符合时代所需,本质上在情感上是空虚的,在美学上没有任何表现,在灵性上更是一片空白。从这里开始,斐德洛意识到原本追寻的真理是侧面的真理,而不是科学正面的真理。同时,斐德洛在一所大学任职,试图开展”理性教堂“一般的修辞学课程,他相信大学的本质在于流传下来的理性。在这期间,顺着理性他不断向时间的上流追溯,阅读了一本本的哲学著作,遇见了一个个的思想体系,直到他遇上了二分法。

所谓二分法,就是把事实或者说现象分成两个部分:古典的和浪漫的。这里的古典对应的是当下控制着人类文明的理性,是条分缕析、严丝合缝的理性,是由不得一点意外的理性;而浪漫则是非理性的,是情绪化的,没有条理的。在现代文明之前,人类社会是非理性的,是宗教的,是无知的;正是因为柏拉图、亚里斯多德等希腊哲学家把古典提取了出来,才让真理得以焕发出光彩,进而发展出了以科技为基础的现代文明。

「斐德洛」在二分法面前徘徊,他发现这块说服了无数人的基石其实脆弱无比,而且不仅脆弱,甚至险恶:因为这基石把一个永恒给埋葬了。

于是,他疯了,他要把这现代文明的基石击碎;竟然要否认历代先贤的思想成果,他不仅击溃了亚里斯多德、柏拉图,他还冲向了苏格拉底,站在了被苏格拉底的对立面,和那些被埋葬在故纸堆里的修辞学家并肩作战。他简直就是要颠覆整个希腊古典文明,进而颠覆整个现代文明。但有所解构就需要有所建构,对此,斐德罗尝试提出了良质(quality)的概念。

那么到底什么是良质呢,对此斐德罗并没有给出明确的定义,因为在斐德罗的思想里,良质是高于当下哲学体系的。从某种意义上说「良质」是万物的源头,是万物的父亲,既然是父亲,又怎么可能被儿子甚至孙子的框框架架所圈住(定义);更何况,它不仅是源头,它其实也是万物。

这其实就导致没法单纯使用理性去理解良质,如果一定要用子辈的概念来描述,「良质」相当于至真、至善、至美。是不用教学、不用指导就自然而言能够感受的最高级的真、善、美。

因为比它低级的真,比如物理、数学定律,是需要证明和假定的,而它不需要,它就这样先验性地存在;比它低级的善,比如让座、孝顺,是需要教化,需要引导的,而它是非常自然的行动;至于那些需要依靠解读才能领略的美,就更没法和它相比了。

纯概念的话听着真的非常云里雾里,在这里书中的第三部分(从作者和儿子克里斯爬山的经历开始讲起,到骑行到西海岸本德城结束),作者提了一些斐德罗通过教授修辞学来探索和思考良质的例子:

- 一位学生无法写出关于家乡的一篇短文。斐德罗建议她缩小范围——从她的家乡写到“主街上的一栋房子”,再到“这栋房子上一块砖”。突然,这位学生文思泉涌。由此,斐德罗认为,写作的困难并非来自知识匮乏,而是对“良质”感知的阻塞。良质在此时初步被揭示为一种“经验中的亮点”或“内在感知的正确性”。

- 在教学中,斐德罗发现无法用标准的评分方式来“定义”一篇好文章,但他却能凭直觉判断出哪些学生的文章“好”,哪些“差”。这引发了他对“良质”的深度思考:它不是完全主观的偏好;也不是可以由客观规则度量的属性。良质先于主客体划分而存在,是所有价值判断的源泉。

- 在教授的后期,斐德罗开始鼓励学生:抛弃条条框框的“主题句”、“三段论”;关注自己对某个主题的“真实反应”;写出自己“真正认为重要的东西”。这种教学实践体现了他对良质的信仰。他认为每个人对良质有内在的感知能力,而教育的任务不是传授技巧,而是唤醒这份感知。

然后在此之后(忽略了一些登山的感悟)开始了一些对良质本身的探讨。

斐德洛对“二元论”提出了不同的见解,他认为这个世界是由心、物和良质三位一体的。良质是主观意识到客观的存在时所发生的事件。作者进一步提出,科技专家和反科技的人都缺乏关心之情;而且,如果关心和良质是一体的两面,那么可以推论出,今天在科技上出现的根本问题,就在于科技专家和反科技的人都缺乏在科技中洞察良质的能力,斐德洛狂热地研究良质这个词在理性、分析以及科技方面的解释,其实就要给科技的根本问题找出答案,这其中隐含了整个人性与科技之间的问题。真正的丑陋在于发明科技的人与他们所制造的产品之间的关系。同样的状况也出现在使用科技的人和产品之间的关系上。作者对良质进行了举例,如果在盖工厂,修摩托车,或者治理一个国家,你必须对工作的品质有某种感受,你必须能判断什么才是好的,这一点才能带你前进。不断改变的良质才是现实。为了亲近良质,人需要避免价值僵化,一个人要保有“热忱”,同时不断重新审视过去你认为重要的事物是否仍然重要。避免“自我”、“焦虑”、和“厌倦”。先让自己变完美,然后再顺其自然地画出来,这就是所有专家的方式。在维修的车子时,其实是在维修“我们自己”。

最后的第四部分讲了作者抵达西海岸之后的旅程和斐德洛经历的“结局”。然后揭开了本书最大的悬念,也就是斐德罗到底是谁。书中写道,斐德洛就是在接受精神治疗前的作者本人,他在芝加哥大学的博士求学经历中,他本人对研究的项目怀有巨大的期待,然而他的主张却与主任完全相反,这使得他在求学中经历了剧烈的自我冲突和斗争,最终导致他放弃了这一切,也导致他精神分裂和抑郁症的爆发。

以上就是全书大致的内容了,可能忽略了不少东西,比如克里斯和作者的关系,爬山时的感悟等等。。我确实总结完上面这些就已经筋疲力尽了。。。这些后面大家可以补充啦。

其实对于这本书,我感觉确实初次听到它提到的良质时感觉非常不知所云,我不理解怎么可能用一个无法被定义的概念来驳斥理性社会建构的基石,但读完之后确实能感觉到每个人心底都会有良质的感知能力,并且读完我确实感觉那种感知能力被很大程度唤醒了。也让我更有力量,有勇气去遵循我内心的偏好。真要说的话就是无论是科研还是生活都有了方向感,也拥抱了久违的宁静。

拥有了平静,人才能对自己所做的工作不再疏离,才有了认同;即使在某个阶段出现了枯燥感(这是不可避免的),依然能够调整到积极的情绪,倾听内心的良质指引,遵循它,让自己手中的工作成为一种艺术。自己也就随之成为了一个更有趣的人,他和其他人之间的关系就不再是一种物化的关系,良质也会通过他传播到其他人心灵上,感受到的人会把它继续传播,这样良质也就得以不断繁衍。

我之前看到豆瓣有一个书评我觉得写得特别好:

世上大致有两类书,一类是里面写着你根本不知道的信息,读这类书就如在茫茫的信息草原上信马由缰,走到哪都有新奇;另一类书则是一片已知的大陆,只不过这大陆并不明晰,浅浅地附着在你的脑海里,还在阅读这类书可以帮你走进这片阴影,明确无误地走近它。

第一类书是优秀的,它能够为你提供不一样的信息和知识,而当你走到草原的尽头时也该和它作别了,因为它已经作为数据,存储进你的大脑里。

第二类书是卓越的,它不会给你新的东西,不过它可以把你内心的东西擦拭干净,让你重新认识潜伏于内心深处的宝藏:比如真,比如善,比如美——这些你早已遗忘在角落里的宝藏。

好在,拥有第二类书,你总可以再次拭去污渍,把这些宝藏从泥泞中寻觅出来。

这本书就属于第二类,它能够帮你把良质梳理得更清晰,它就像一块抹布,你每用一次,良质就更透亮。

《禅与摩托车维修艺术》读书会p10

http://chen-yulin.github.io/2025/05/24/[OBS]星空读书会-《禅与摩托车维修艺术》读书会p10/