Scalable Diffusion Models with Transformers

Scalable Diffusion Models with Transformers | ICCV 2023

Bayes’ Theorem | Bayesian Inference

贝叶斯公式(Bayes’ Theorem)是概率论中的基本定理,描述了如何根据新证据更新对事件概率的信念。它是贝叶斯统计学、机器学习、人工智能等领域的理论基础,提供了一种系统化的方法来处理不确定性和进行推理。

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta) \times P(\theta)}{P(D)}$$

或写成:

$$\text{后验概率} = \frac{\text{似然} \times \text{先验}}{\text{证据}}$$

| 符号 | 名称 | 含义 |

|---|---|---|

| $P(\theta|D)$ | 后验概率 | 看到数据 $D$ 后,参数 $\theta$ 的概率 |

| $P(D|\theta)$ | 似然 | 给定参数 $\theta$,观测到数据 $D$ 的概率 |

| $P(\theta)$ | 先验概率 | 看到数据前,对参数 $\theta$ 的初始信念 |

| $P(D)$ | 边缘似然/证据 | 数据 $D$ 出现的总概率(归一化常数) |

$$P(D) = \int P(D|\theta)P(\theta)d\theta$$

或离散情况:

$$P(D) = \sum_{\theta} P(D|\theta)P(\theta)$$

贝叶斯公式回答:**”看到证据后,我应该如何更新我的信念?”**

$$\text{新信念} = \frac{\text{旧信念} \times \text{证据支持度}}{\text{归一化}}$$

核心思想:

场景:

问:你真的患病的概率是多少?

解答:

设:

已知:

计算边缘似然:

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\neg A)P(\neg A)$$

$$= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.059$$

应用贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)} = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} \approx 0.16$$

结论:即使测试阳性,患病概率只有 **16%**!

反直觉原因:先验概率很低(1%),大部分阳性结果来自假阳性。

场景:

问:含”中奖”的邮件是垃圾邮件的概率?

解答:

设:

已知:

计算:

$$P(W) = 0.8 \times 0.3 + 0.05 \times 0.7 = 0.275$$

$$P(S|W) = \frac{0.8 \times 0.3}{0.275} \approx 0.87$$

结论:含”中奖”的邮件有 87% 概率是垃圾邮件。

场景:训练一个分类模型

目标:找到最优参数 $\theta$

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta) \times P(\theta)}{P(D)}$$

最大后验估计(MAP):

$$\theta_{MAP} = \arg\max_{\theta} P(\theta|D) = \arg\max_{\theta} P(D|\theta)P(\theta)$$

根据领域知识或假设选择先验分布:

$$P(\theta)$$

常见先验:

观测数据 $D = {x_1, x_2, \ldots, x_N}$

根据模型计算数据的似然:

$$P(D|\theta) = \prod_{i=1}^{N} P(x_i|\theta)$$

计算后验分布:

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

| 方面 | 贝叶斯学派 | 频率学派 |

|---|---|---|

| 参数性质 | 随机变量(有分布) | 固定未知值 |

| 概率含义 | 信念程度 | 长期频率 |

| 推断方法 | 后验分布 | 点估计 + 置信区间 |

| 先验知识 | 必须指定先验 | 不使用先验 |

| 不确定性 | 参数的概率分布 | 估计的抽样分布 |

| 小样本 | 可利用先验 | 可能不稳定 |

问题:抛硬币 10 次,8 次正面,估计正面概率 $\theta$

频率学派:

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{8}{10} = 0.8$$

贝叶斯学派(假设先验 $\theta \sim \text{Beta}(2,2)$):

$$P(\theta|D) = \text{Beta}(2+8, 2+2) = \text{Beta}(10, 4)$$

后验均值:

$$\mathbb{E}[\theta|D] = \frac{10}{10+4} \approx 0.71$$

差异:贝叶斯方法考虑了先验信念(硬币应该接近公平),结果更保守。

$$P(y|x_1, \ldots, x_n) = \frac{P(y) \prod_{i=1}^{n} P(x_i|y)}{P(x_1, \ldots, x_n)}$$

应用:文本分类、垃圾邮件过滤

$$P(w|D) = \frac{P(D|w)P(w)}{P(D)}$$

优势:提供预测的不确定性

对网络权重建模为分布而非点估计:

$$P(w|D) \propto P(D|w)P(w)$$

应用:不确定性量化、主动学习

当后验 $P(\theta|D)$ 难以计算时,用简单分布 $q(\theta)$ 近似:

$$\min_q D_{KL}(q(\theta)||P(\theta|D))$$

应用:VAE、主题模型(LDA)

通过采样近似后验分布:

$$\theta^{(t+1)} \sim P(\theta|D)$$

应用:贝叶斯深度学习、概率编程

目的:表达”无知”

例子:

定义:后验与先验同分布族

例子:

| 似然 | 共轭先验 | 后验 |

|---|---|---|

| 伯努利 | Beta | Beta |

| 正态(已知方差) | 正态 | 正态 |

| 泊松 | Gamma | Gamma |

| 多项式 | Dirichlet | Dirichlet |

优势:后验有闭式解,计算简单

目的:防止过拟合

例子:

从数据中估计先验的超参数:

$$\hat{\alpha} = \arg\max_{\alpha} P(D|\alpha)$$

回答:

回答:

回答:

回答:可以!这是贝叶斯方法的优势。

顺序更新:

$$P(\theta|D_1, D_2) = \frac{P(D_2|\theta)P(\theta|D_1)}{P(D_2|D_1)}$$

前一次的后验成为下一次的先验:

1 | 先验 → [数据1] → 后验1 → [数据2] → 后验2 → ... |

1 | # 弱信息先验(数据主导) |

1 | # 先验预测检查 |

1 | # 后验预测检查 |

1 | # 避免数值下溢 |

1 | import torch |

Variational Inference | Evidence Lower Bound | VAE Paper

ELBO(Evidence Lower Bound,证据下界)是变分推断中的核心概念,用于近似难以计算的边缘似然 $\log p(x)$。ELBO 提供了一个可优化的目标函数,使得复杂概率模型的训练变得可行,是现代深度生成模型(如 VAE)的理论基础。

ELBO 是对数边缘似然 $\log p(x)$ 的下界:

$$\text{ELBO} = \mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x,z)] - \mathbb{E}{q(z|x)}[\log q(z|x)]$$

或等价形式:

$$\text{ELBO} = \mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)] - D{KL}(q(z|x)||p(z))$$

其中:

目标:最大化边缘似然 $\log p(x)$

$$\log p(x) = \log \int p(x,z)dz$$

这个积分通常难以计算。引入变分分布 $q(z|x)$:

$$\begin{align}

\log p(x) &= \log \int p(x,z)dz \

&= \log \int \frac{q(z|x)}{q(z|x)} p(x,z)dz \

&= \log \mathbb{E}{q(z|x)}\left[\frac{p(x,z)}{q(z|x)}\right] \

&\geq \mathbb{E}{q(z|x)}\left[\log\frac{p(x,z)}{q(z|x)}\right] \quad \text{[Jensen 不等式]} \

&= \text{ELBO}

\end{align}$$

关键关系:

$$\log p(x) = \text{ELBO} + D_{KL}(q(z|x)||p(z|x))$$

由于 $D_{KL} \geq 0$,所以 ELBO 是 $\log p(x)$ 的下界。

解释 1:重构 + 正则化

$$\text{ELBO} = \underbrace{\mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)]}{\text{重构项}} - \underbrace{D_{KL}(q(z|x)||p(z))}_{\text{正则化项}}$$

解释 2:似然 - 复杂度

$$\text{ELBO} = \underbrace{\mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)]}{\text{数据似然}} - \underbrace{D_{KL}(q(z|x)||p(z))}_{\text{模型复杂度惩罚}}$$

这体现了奥卡姆剃刀原则:在解释数据的同时保持模型简单。

真实后验 $p(z|x) = \frac{p(x|z)p(z)}{p(x)}$ 难以计算,因为:

$$p(x) = \int p(x|z)p(z)dz$$

这个积分在高维空间中通常没有闭式解。

最大化 ELBO 等价于最小化 $D_{KL}(q(z|x)||p(z|x))$:

$$\begin{align}

\log p(x) &= \text{ELBO} + D_{KL}(q(z|x)||p(z|x)) \

\max_q \text{ELBO} &\Leftrightarrow \min_q D_{KL}(q(z|x)||p(z|x))

\end{align}$$

因为 $\log p(x)$ 不依赖于 $q$,最大化 ELBO 就是让 $q(z|x)$ 尽可能接近真实后验 $p(z|x)$。

ELBO 可以通过蒙特卡洛采样估计:

$$\text{ELBO} \approx \frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L} \log p(x|z_i) - D_{KL}(q(z|x)||p(z))$$

其中 $z_i \sim q(z|x)$。

1 | 输入 x → Encoder → μ(x), σ(x) → 采样 z ~ N(μ,σ²) → Decoder → 重构 x̂ |

$$\text{ELBO} = \mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)] - D{KL}(q(z|x)||p(z))$$

重构项(需要采样估计):

$$\mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)] \approx \frac{1}{L}\sum{i=1}^{L} \log p(x|z_i), \quad z_i \sim q(z|x)$$

通常 $L=1$(单样本估计)。对于伯努利分布的似然,这等价于二元交叉熵。

KL 项(有闭式解):

$$D_{KL}(q(z|x)||p(z)) = -\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{J}\left(1 + \log\sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2\right)$$

其中 $J$ 是隐变量维度。

VAE 的损失函数是 负 ELBO(因为要最小化):

$$\mathcal{L} = -\text{ELBO} = \underbrace{-\mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)]}{\text{重构损失}} + \underbrace{D_{KL}(q(z|x)||p(z))}_{\text{KL 损失}}$$

直接从 $z \sim \mathcal{N}(\mu(x), \sigma^2(x))$ 采样不可微,无法反向传播。

核心思想:将随机性外部化

1 | 原始:z ~ N(μ, σ²) ❌ 不可微 |

1 | 损失 → Decoder → z = μ + σε → μ, σ → Encoder |

1 | import torch |

正则化是防止模型过拟合的技术,通过约束模型复杂度:

$$\text{损失函数} = \text{数据拟合项} + \lambda \times \text{正则化项}$$

常见类型:

ELBO 天然包含正则化:

$$\text{ELBO} = \underbrace{\mathbb{E}[\log p(x|z)]}{\text{拟合数据}} - \underbrace{D{KL}(q(z|x)||p(z))}_{\text{正则化}}$$

KL 散度项的作用:

如果只优化重构损失:

1 | loss = reconstruction_loss # 没有 KL 项 |

问题:

KL 正则化的效果:

用途:生成模型、表示学习

1 | # 训练后生成新样本 |

用途:文档主题发现

用途:不确定性量化

用途:序列建模

用途:聚类分析

有时需要调整 KL 项的权重:

1 | loss = reconstruction_loss + beta * kl_loss # β-VAE |

训练初期降低 KL 权重,逐渐增加:

1 | beta = min(1.0, epoch / warmup_epochs) |

原因:避免”后验坍缩”(posterior collapse),即 $q(z|x)$ 过早收敛到先验。

为每个隐变量维度设置最小 KL 值:

1 | kl_per_dim = kl_loss / latent_dim |

作用:防止某些维度被忽略。

1 | # 使用 log(σ²) 而非 σ |

解答:根据 Jensen 不等式,对于凹函数 $\log$:

$$\log \mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[\log X]$$

因此:

$$\log p(x) = \log \mathbb{E}{q(z|x)}\left[\frac{p(x,z)}{q(z|x)}\right] \geq \mathbb{E}{q(z|x)}\left[\log\frac{p(x,z)}{q(z|x)}\right] = \text{ELBO}$$

解答:在贝叶斯推断中,$p(x)$ 被称为”证据”(evidence)或”边缘似然”(marginal likelihood),因为它是观测数据 $x$ 的概率。ELBO 是这个证据的下界。

解答:重参数化将随机性从参数中分离出来:

1 | z = μ(x; θ) + σ(x; θ) ⊙ ε, ε ~ N(0,I) |

原因:

改进方法:

Information Theory | Kullback-Leibler Divergence

KL 散度(Kullback-Leibler Divergence),也称为相对熵(Relative Entropy),是信息论和统计学中用于衡量两个概率分布差异的重要度量。它在机器学习、深度学习、变分推断等领域有广泛应用。

本笔记重点介绍 KL 散度的基础定义、数学推导、核心性质以及其在机器学习中的意义。

对于离散概率分布 $P$ 和 $Q$,KL 散度定义为:

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}$$

对于连续概率分布,KL 散度定义为:

$$D_{KL}(P||Q) = \int p(x) \log\frac{p(x)}{q(x)} dx$$

其中:

$$D_{KL}(P||Q) \geq 0$$

当��仅当 $P = Q$ 时,等号成立(即 $D_{KL}(P||Q) = 0$)。

$$D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$$

这意味着 KL 散度不是真正的距离度量,因为它不满足对称性。

KL 散度不满足三角不等式:

$$D_{KL}(P||R) \not\leq D_{KL}(P||Q) + D_{KL}(Q||R)$$

因此,KL 散度不是度量空间中的距离函数。

KL 散度关于第一个参数 $P$ 是凸函数。

KL 散度表示:用分布 $Q$ 来编码分布 $P$ 的样本时,相比用 $P$ 自身编码所需的额外信息量(以比特或 nats 为单位)。

KL 散度衡量分布 $Q$ 对分布 $P$ 的近似程度:

在机器学习中,通常:

分布 $P$ 的信息熵定义为:

$$H(P) = -\sum_{x} P(x) \log P(x)$$

它表示编码分布 $P$ 的样本所需的平均最小比特数。

用分布 $Q$ 来编码分布 $P$ 的样本所需的平均比特数:

$$H(P, Q) = -\sum_{x} P(x) \log Q(x)$$

$$\begin{align}

D_{KL}(P||Q) &= H(P, Q) - H(P) \

&= -\sum_{x} P(x) \log Q(x) + \sum_{x} P(x) \log P(x) \

&= \sum_{x} P(x) [\log P(x) - \log Q(x)] \

&= \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}

\end{align}$$

这表明 KL 散度是使用次优编码方案 $Q$ 相比最优编码方案 $P$ 所需的额外信息量。

我们使用 Jensen 不等式来证明 KL 散度的非负性。

对于凸函数 $f(x)$ 和概率分布 $P$:

$$f\left(\sum_{x} P(x) \cdot x\right) \leq \sum_{x} P(x) \cdot f(x)$$

对于凹函数(如 $\log$),不等号反向。

由于 $f(x) = -\log(x)$ 是凸函数,我们有:

$$\begin{align}

D_{KL}(P||Q) &= \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)} \

&= -\sum_{x} P(x) \log\frac{Q(x)}{P(x)} \

&\geq -\log\left(\sum_{x} P(x) \cdot \frac{Q(x)}{P(x)}\right) \quad \text{[Jensen 不等式]} \

&= -\log\left(\sum_{x} Q(x)\right) \

&= -\log(1) \

&= 0

\end{align}$$

等号成立当且仅当 $\frac{Q(x)}{P(x)}$ 为常数,即 $P(x) = Q(x)$ 对所有 $x$ 成立。

结论:$D_{KL}(P||Q) \geq 0$,且仅当 $P = Q$ 时等号成立。

在机器学习中,我们通常希望找到参数 $\theta$ 使得模型分布 $P_\theta$ 尽可能接近真实数据分布 $P_{data}$。

$$\begin{align}

\min_\theta D_{KL}(P_{data}||P_\theta) &= \min_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log\frac{P_{data}(x)}{P_\theta(x)} \

&= \min_\theta \left[\sum_{x} P_{data}(x) \log P_{data}(x) - \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)\right] \

&= \min_\theta \left[-\sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)\right] \quad \text{[第一项与 $\theta$ 无关]} \

&= \max_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x)

\end{align}$$

在实践中,我们无法直接访问 $P_{data}$,但可以从数据集 ${x_1, x_2, \ldots, x_N}$ 中采样。使用经验分布:

$$P_{data}(x) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta(x - x_i)$$

代入上式:

$$\max_\theta \sum_{x} P_{data}(x) \log P_\theta(x) \approx \max_\theta \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \log P_\theta(x_i)$$

这正是最大似然估计(Maximum Likelihood Estimation, MLE)的目标函数!

结论:最小化 KL 散度等价于最大化似然函数。

假设真实分布 $P = [0.5, 0.3, 0.2]$,近似分布 $Q = [0.4, 0.4, 0.2]$。

计算 $D_{KL}(P||Q)$:

$$\begin{align}

D_{KL}(P||Q) &= 0.5 \cdot \log\frac{0.5}{0.4} + 0.3 \cdot \log\frac{0.3}{0.4} + 0.2 \cdot \log\frac{0.2}{0.2} \

&= 0.5 \cdot \log(1.25) + 0.3 \cdot \log(0.75) + 0.2 \cdot \log(1) \

&= 0.5 \times 0.2231 + 0.3 \times (-0.2877) + 0 \

&= 0.1116 - 0.0863 \

&\approx 0.0253 \text{ nats}

\end{align}$$

转换为 bits(除以 $\ln 2 \approx 0.693$):

$$D_{KL}(P||Q) \approx 0.0365 \text{ bits}$$

对于两个一维高斯分布:

KL 散度的闭式解为:

$$D_{KL}(P||Q) = \log\frac{\sigma_2}{\sigma_1} + \frac{\sigma_1^2 + (\mu_1 - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} - \frac{1}{2}$$

特殊情况:当 $Q = \mathcal{N}(0, 1)$(标准正态分布)时:

$$D_{KL}(P||Q) = \frac{1}{2}\left(\mu_1^2 + \sigma_1^2 - \log\sigma_1^2 - 1\right)$$

这个公式在 VAE(变分自编码器)中被广泛使用。

在贝叶斯推断中,我们希望计算后验分布 $P(\theta|X)$,但通常难以直接计算。变分推断使用一个简单的分布 $Q(\theta)$ 来近似:

$$\min_Q D_{KL}(Q(\theta)||P(\theta|X))$$

VAE 的损失函数包含 KL 散度项,用于正则化潜在空间:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}{q(z|x)}[\log p(x|z)] - D{KL}(q(z|x)||p(z))$$

其中:

在强化学习中,KL 散度用于约束策略更新的幅度:

$$\max_\theta \mathbb{E}{\pi_\theta}[R] \quad \text{s.t.} \quad D{KL}(\pi_{old}||\pi_\theta) \leq \delta$$

这是 TRPO(Trust Region Policy Optimization)和 PPO(Proximal Policy Optimization)的核心思想。

使用 KL 散度让小模型(学生)学习大模型(教师)的输出分布:

$$\mathcal{L} = D_{KL}(P_{teacher}||P_{student})$$

虽然 GAN 不直接优化 KL 散度,但理论分析表明,GAN 的目标函数与 JS 散度(Jensen-Shannon Divergence)相关,而 JS 散度是基于 KL 散度定义的:

$$D_{JS}(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M)$$

其中 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$。

| 特性 | 前向 KL $D_{KL}(P||Q)$ | 反向 KL $D_{KL}(Q||P)$ |

|---|---|---|

| 优化目标 | 最大似然估计 | 变分推断 |

| 行为 | Zero-avoiding(避免零概率) | Zero-forcing(强制零概率) |

| 多模态处理 | 覆盖所有模式(分散) | 选择单一模式(集中) |

| 应用 | 监督学习、MLE | VAE、变分推断 |

JS 散度是 KL 散度的对称化版本:

$$D_{JS}(P||Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P||M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q||M)$$

其中 $M = \frac{1}{2}(P + Q)$。

性质:

Wasserstein 距离(也称为 Earth Mover’s Distance)是另一种衡量分布差异的度量,在 GAN 中被广泛使用(WGAN)。

与 KL 散度相比:

$$D_{\chi^2}(P||Q) = \sum_{x} \frac{(P(x) - Q(x))^2}{Q(x)}$$

与 KL 散度相比,$\chi^2$ 散度对分布差异更敏感。

原因:KL 散度的定义中,$P$ 和 $Q$ 的角色不同:

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_{x} P(x) \log\frac{P(x)}{Q(x)}$$

交换 $P$ 和 $Q$ 会得到不同的结果。

直观理解:

**前向 KL $D_{KL}(P||Q)$**:

不可以。根据 Gibbs 不等式,KL 散度始终非负:

$$D_{KL}(P||Q) \geq 0$$

当且仅当 $P = Q$ 时,$D_{KL}(P||Q) = 0$。

当 $P(x) > 0$ 但 $Q(x) = 0$ 时,$\log\frac{P(x)}{Q(x)} = \infty$,导致 KL 散度为无穷大。

解决方法:

1 | # 不稳定的实现 |

1 | # 添加小的 epsilon 避免 log(0) |

1 | # PyTorch |

Skills(技能) 是扩展 Claude Code 能力的自定义工作流。通过 Markdown 文件定义,可以用斜杠命令调用或自动加载。

Skills 遵循开放的 Agent Skills 标准,可跨多个 AI 工具使用。

/commit、/review)1 | skill-name/ |

| 位置 | 路径 | 作用域 |

|---|---|---|

| 个人级 | ~/.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md |

用户所有项目 |

| 项目级 | .claude/skills/<skill-name>/SKILL.md |

仅当前项目 |

| 企业级 | 通过设置管理 | 组织范围 |

优先级:项目级 > 个人级 > 企业级

最简单的 skill 只需一个带 YAML 头的 SKILL.md 文件:

1 |

|

| 字段 | 类型 | 说明 |

|---|---|---|

name |

string | 显示名称(成为 /斜杠命令) |

description |

string | 功能描述 - 用于自动调用判断 |

disable-model-invocation |

boolean | 为 true 时仅用户可调用(禁止自动加载) |

user-invocable |

boolean | 为 false 时仅 Claude 可调用(菜单中隐藏) |

allowed-tools |

array | Claude 可使用的工具列表(无需权限提示) |

context |

string | 设为 fork 在隔离的子代理中运行 |

agent |

string | 指定代理类型(如 Explore、Plan) |

argument-hint |

string | 自动补全提示(如 [issue-number]) |

用户显式使用斜杠命令:

1 | /skill-name |

当用户请求匹配 skill 的 description 时,Claude 自动加载:

1 | 用户:"这个认证流程是如何工作的?" |

控制自动调用:

disable-model-invocation: true 禁止自动加载$ARGUMENTS 占位符捕获所有参数为单个字符串:

1 |

|

用法:/fix-issue 123 → “修复 GitHub issue 123…”

用 $0、$1、$2 等访问单个参数:

1 |

|

用法:/migrate-component SearchBar React Vue

$0 = SearchBar$1 = React$2 = Vue使用反引号`和 ! 在 skill 运行前执行 shell 命令:

1 |

|

在隔离上下文中运行 skill,避免污染主对话:

1 |

|

限制 Claude 在 skill 中可使用的工具:

1 |

|

fix-issue、explain-code1 |

|

1 |

|

问题:Claude 没有在预期时加载你的 skill。

解决方案:

description 更具体,包含用户会自然说出的关键词/context 确保 skill 描述未超出字符预算问题:Skill 在不需要时加载。

解决方案:

disable-model-invocation: true 要求显式调用问题:$ARGUMENTS 或 $0、$1 未被替换。

解决方案:

/skill-name arg1 arg21 |

|

1 |

|

/ 命令显示所有可用 skills 并支持自动补全context: fork 保持主上下文清洁

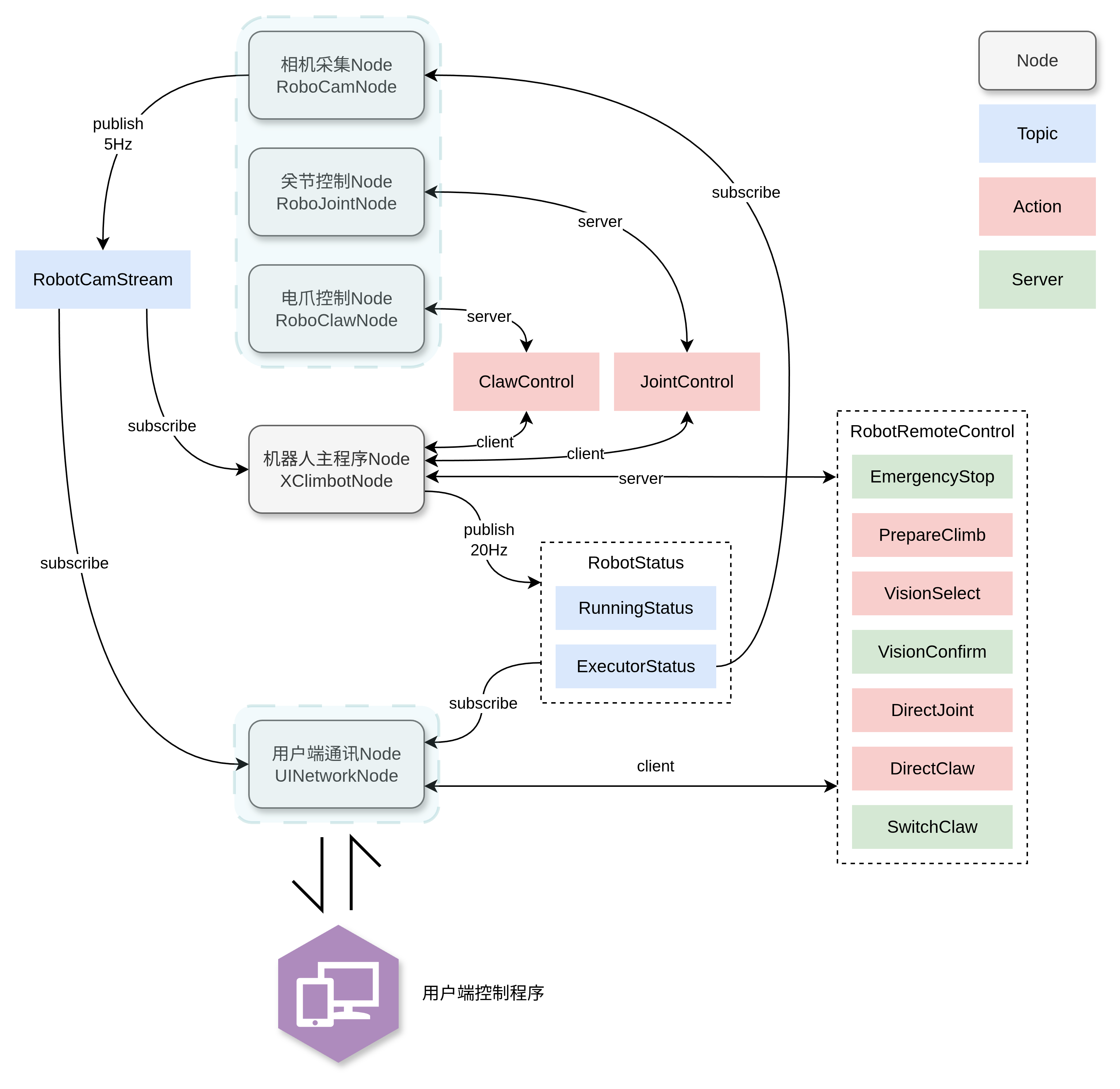

待定,与上塔类似